نشرة الدالّ للكتب | العدد 16

نشرة الدالّ

تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية

نرحب بكم في العدد السادس عشر من نشرة "الدالّ" التي نستعرض فيها نصوص تعريفية باللغة العربية لكتب تتناول قضايا ومواضيع مختلفة من وعن الشرق الأوسط والعالم.

نُؤمن بأنّ المعرفة تُبنى من خلال التشارك والتفاعل. لذا، ندعو الجميع للاشتراك في "الدالّ" والتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: newsletter@al-salon.com - للمساهمة في إثراء محتوى النشرة وتطويرها بما يُلبي احتياجاتكم وتطلّعاتكم.

إلى اللقاء في العدد القادم!

*تنويه: تستقي النشرة النصوص التعريفية الموجودة أسفل كل كتاب من مواقع دور النشر، مع الحفاظ على جميع حقوق الناشر. يقتصر دور فريقنا على اختصار هذه النصوص وعرضها أو ترجمتها دون أي تعديل أو إضافة.

نشر هذا الكتاب للمرة الأولي باللغة الإنجليزية عام 2007 عن دار نشر نورتون.

"مذكرات جين سعيد المقدسي سردية شخصية تستكشف التاريخ عبر تجارب ثلاثة أجيال من النساء اللاتي شهدن أزمانا غير عادية ومربكة. بداية من نهايات القرن التاسع عشر وحتى زماننا هذا، مرورا بمدن عربية في القلب منها حمص والناصرة وبيوت القاهرة. عايشن أحداثا تاريخية جسيمة خلال الحكم العثماني وانهياره في بدايات القرن العشرين وضياع فلسطين في 1948 وحرب السويس في 1956 ثم الحرب الأهلية في لبنان في سبعينات القرن العشرين، وهكذا نتبع تاريخ ثلاثة أجيال من النساء هن الجدة منيرة موسى بدر التي ولدت في مدينة حمص وتنقلت بعدها في بيروت والقاهرة، وابنتها هيلدا موسى سعيد التي ولدت في مدينة الناصرة وعاشت في بيروت والقاهرة ومؤلفة الكتاب جين سعيد المقدسي التي ولدت في القدس وعاشت ما بين القاهرة والولايات المتحدة وبيروت حيث استقرت منذ سبعينات القرن الماضي. وتأتي المذكرات لتشغل موقعها عند تلاقي الدراسات الأدبية مع الدراسات التاريخية ممثلة في تقاطع المذكرات مع سيرة الحياة والتاريخ الشفاهي وتتماس أحيانا مع العلوم السياسية والاجتماعية في عرض الحدث السياسي من منظور اجتماعي ذاتي يقترب في من الإثنوجرفيا الذاتية."

مراجعات للكتاب: الصالون، تدوين، المصري اليوم، الأهرام

لقاء عن الكتاب: العربي 2

يقدّم هذا الكتاب رؤية تمتدّ لعقدٍ من الزمن حول تطوّر وتحوّل ممارسات النضال الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر الاستناد إلى مقابلات وأدلّة إثنوغرافية جُمعت بين عامي 2012 و2022. ويتناول الكتاب التحوّل في السردية المرتبطة بالنشاط الرقمي في المنطقة، من تداعيات انتفاضات 2011 إلى موجة الاحتجاجات عام 2019 التي عُرفت بـ"الموجة الثانية من الربيع العربي". كما يستكشف الكتاب كيفية تنقّل النشطاء الرقميين بين الهامش والتيار السائد في سياق سياسي متقلّب، متتبعًا مسارات الحراك المدني للشباب الثوريين في تونس ومصر ولبنان. وكذلك، يسلّط الضوء على خصوصيات هذه السياقات السياسية الثلاثة وبيئاتها الإعلامية المختلفة، من خلال دراسات حالة تشمل فضاء التدوين التونسي، والحملات الرقمية في الانتخابات المصرية، وشهادات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي. ويقدّم الكتاب استنادًا إلى هذه المعطيات الميدانية، نقدًا لتصاعد المنظور الأمني في التعامل مع النشاط الرقمي، وما يترتّب عليه من تأثيرات سلبية على المشاركة السياسية الرقمية في المنطقة.

مراجعة للكتاب: Jadaliyya

"يجمع هذا الكتاب الممتع ذكريات حياة حافلة وغير تقليدية للدكتورة ثريا بنت محمد السليمان البراهيم التركي أول سعودية تتخصص في الأنثروبولوجيا، ومن أوائل السعوديات اللواتي حصلن على شهادة الدكتوراه. وتقول المؤلفة: «لم أصادف في حياتي شيئًا يخصني حظيَ بإجماع أصدقائي وزملائي شبيهًا بالإلحاح عليَّ لتدوين تجربتي في الحياة، التي رأوا فيها – مشكورين – ما يستحق أن يُروى، عساه أن يكون ملهمًا لأجيال جديدة من نساء شبه الجزيرة العربية. فقد خضت وبنات جيلي المعارك تلو المعارك لأجل حقوق تُعَد اليوم بديهية، ضد ثقافة مجتمعية تتكئ على تفسيرات معينة للنصوص الدينية، وهو ما وقف سدًّا منيعًا أمام تعليم المرأة وعملها وانخراطها في الحياة العامة بمجتمعها. عرضت ما جرى في حياتي كما جرى، وفي مناطق أدعي أن غيري كان سيفكر عشرات المرات قبل أن يخوض فيها، وجاهدت أن يكون منسوب الصراحة في أعلى معدلاته في هذا الكتاب. عرضت ذاتي كما هي من دون تجميل أو «رتوش». وربما السر وراء تلك الصراحة النسبية أنني عالِمة، وتلح عليَّ دومًا فكرة الموضوعية حتى ضد ذاتي ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وعلى الرغم من أن التجربة شخصية، فإن فيها تداخلًا مع التغيير الاجتماعي في المملكة من خلال شخصي وعائلتي وربما جيلي كله»."

مراجعات للكتاب: الشرق الأوسط، الجَزيرة، القدس العربي

ترتكز سياسات الغرب في الشرق الأوسط على سوء فهم جوهري، إذ يُنظر إلى الإسلام السياسي باعتباره السبب الرئيسي للصراعات. لقد أصبح الاعتقاد بأن التطرّف الجهادي يمكن تفسيره بقراءة القرآن سمةً لعصرنا، مما أدى إلى تبسيط خطير يهيمن على الإعلام والتحليلات السياسية، ويشوّه التدخلات الغربية ويُعرقل الحلول طويلة الأمد. يعرض عمر طاشبينار، بخبرته الممتدة لعشرين عامًا في البحث وصنع السياسات، تحليلًا لما يجري في الشرق الأوسط. يركّز الكتاب على ثلاث قضايا رئيسية: دور أردوغان واضطرابات تركيا، الصراعات الطائفية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ووجود تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من اختزال الصراع في البُعد الديني، إلا أن الكتاب يكشف دور الاستبداد، والثروات النفطية، والإنفاق العسكري، والزيادة السكانية في ذلك. كما يؤكد الكتاب على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية – الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية – بدلًا من الاكتفاء بملاحظة أعراضها، مثل صعود الإسلاميين والجهاديين. ويقدّم الكتاب رؤيةً متعمّقة لفهم صراعات الشرق الأوسط واستشراف مستقبله من خلال تحليل التحديات البنيوية.

لقاء عن الكتاب: بودكاست التحرير - Tahrir Podcast

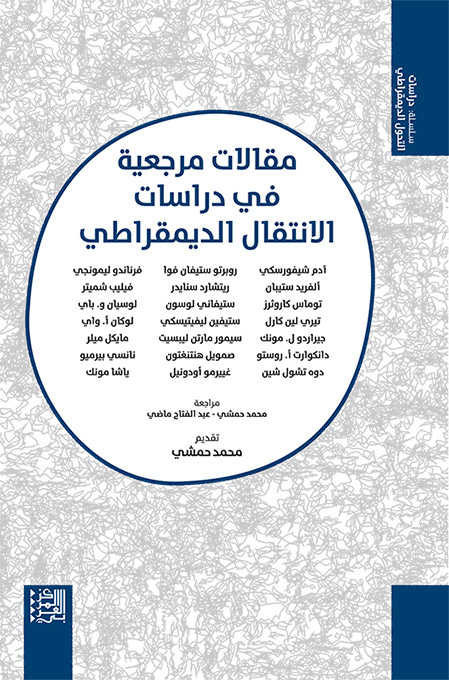

"تغطي المقالات فترةً تناهز نصف قرن (1970-2018) من تطور حقل دراسات الانتقال. وينتمي كُتّابها إلى جيلين: الجيل المؤسس ممن بدؤوا نشر أعمالهم منتصف القرن العشرين، أمثال دانكوارت روستو، وغييرمو أودونيل، وفيليب شميتر، وصمويل هنتنغتون، ولوسيان باي، وسيمور مارتن ليبسيت، وآدم شيفورسكي؛ والجيل الثاني ممن نشروا أعمالهم مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين وبداية تسعينياته، أمثال ريتشارد سنايدر، وألفريد ستيبان، وتيري لين كارل، ونانسي بيرميو، وجيراردو مونك، وستيفاني لوسون، ودوه تشول شين، وفرناندو ليمونجي، وتوماس كاروثرز، وستيفين ليفيتيسكي، ولوكان واي، فضلًا عن ثلاثةٍ من الباحثين الأحدث سنًا، هم مايكل ميلر، وياشا مونك، وروبرتو ستيفان فوا. تأتي أهمية هذا الكتاب، والهدف من ترجمة مقالاته، من أن النقاشات التي تطورت من خلالها دراسات الانتقال لم تقتصر على باحثين وأكاديميين، بل ضمّت أيضًا فاعلين سياسيين ومدنيين منشغلين بقضايا الديمقراطية والانتقال؛ لذلك، فإن الكتاب ليس موجّهًا إلى الطلاب والأكاديميين العرب فحسب، بل إلى النخب الديمقراطية أيضًا، سواء تعلّق الأمر بالشباب الذين أثبتوا، خلال الحركات الاحتجاجية المختلفة التي شهدتها المنطقة العربية حديثًا، وعيًا حيًّا بمركزية المشاركة السياسية من أجل التغيير، أو بالمتمرّسين من نخب سياسية وإعلامية وثقافية وغيرها."

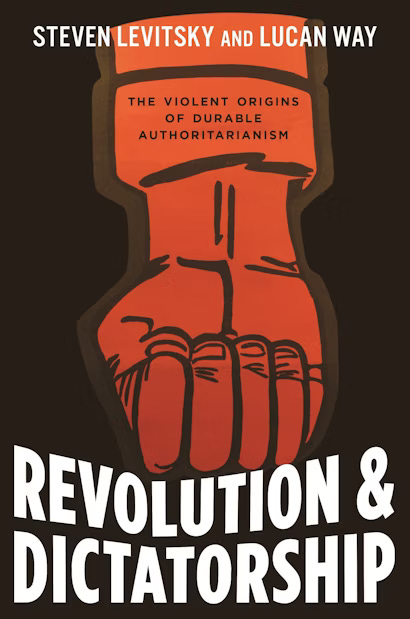

يبحث هذا الكتاب في سرّ صمود الدكتاتوريات التي وُلدت من رحم الثورات الاجتماعية، كما هو الحال في الصين وكوبا وإيران والاتحاد السوفيتي وفيتنام، رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية حادة، وإخفاقات سياسية كبرى، وسخط شعبي واسع، وضغوط خارجية مكثفة. و يرى المؤلفان أن محاولات إعادة تشكيل النظامين الاجتماعي والجيوسياسي تُشعل صراعًا مضادًا شرسًا، يهدد استقرار النظام في البداية لكنه يرسّخ وحدته، ويعزز بناء الدولة، ويدعم استمرارية الحكم السلطوي على المدى الطويل، على عكس الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي تنهار أمام تحديات أقل. ورغم أن الأنظمة الثورية تبدأ غالبًا في حالة من الضعف، إلا أن تحديها لقوى داخلية وخارجية نافذة يُفضي إلى اندلاع حروب أهلية أو نزاعات خارجية. في بعض الحالات، كما حدث في أفغانستان وكامبوديا، يؤدي هذا الصراع إلى انهيار الأنظمة الوليدة. أما في الحالات التي تنجح في تجاوز المحنة، فإن النزاعات المطوّلة تخلق نخبة حاكمة متماسكة وأجهزة قمعية قوية وموالية، مما يتيح لها القضاء على المراكز البديلة للسلطة، كالجيوش والمؤسسات الدينية والملكيات والطبقات المالكة للأراضي. وهكذا تصبح الأنظمة الثورية محصنة ضد الانشقاقات النخبوية والانقلابات العسكرية والاحتجاجات الشعبية، وهي العوامل الثلاثة الرئيسية لانهيار الحكم الاستبدادي. يكشف الكتاب من خلال دراسة مقارنة بين الأنظمة الثورية وغير الثورية في مختلف أنحاء العالم، عن الآليات التي تضمن بقاء الأنظمة المنبثقة عن الصراعات العنيفة، وترسّخ استمراريتها في مواجهة التحديات الكبرى.

مراجعات للكتاب: Foreign Affairs, International Dialogue, Politics Today

لقاءات عن الكتاب: New Books Network, MSGAPP1, MSGAPP2