نشرة الدالّ للكتب | العدد 27

نشرة الدالّ للكتب

تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية

نرحب بكم في العدد السابع والعشرون من نشرة "الدالّ" التي نستعرض فيها نصوصاً تعريفية باللغة العربية لكتب تتناول قضايا ومواضيع مختلفة من وعن الشرق الأوسط والعالم.

نُؤمن بأنّ المعرفة تُبنى من خلال التشارك والتفاعل. لذا، ندعو الجميع للاشتراك في "الدالّ" والتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: newsletter@al-salon.com - للمساهمة في إثراء محتوى النشرة وتطويرها بما يُلبي احتياجاتكم وتطلّعاتكم.

إلى اللقاء في العدد القادم!

*تنويه: تستقي النشرة النصوص التعريفية الموجودة أسفل كل كتاب من مواقع دور النشر، مع الحفاظ على جميع حقوق الناشر. يقتصر دور فريقنا على اختصار هذه النصوص وعرضها أو ترجمتها دون أي تعديل أو إضافة.

"لأول مرة، كتاب واحد يجمع أهم ما قاله نجيب محفوظ عن الكتابة.

يجمع هذا الكتاب الصغير في حجمه، الكبير في قيمته، ما نثره كاتبنا الكبير في حواراته العديدة من آراء وتأملات في حرفة الكتابة، ومَن قرأ لهم وتأثر بهم، وحديثه عن الإلهام وكيف يكتب، وعلاقة الشكل بالمضمون، واستخدام الفصحى والعامية، وموقفه الفكري، ورأيه في دور الأدب في الحياة، وكيف نشر أعماله، ورأيه في النقد وفي السينما وفي الشهرة.

يحتوي هذا الكتاب أيضًا على قسم ثانٍ جمع آراء نجيب محفوظ في أعماله المختلفة وظروف كتابتها وملاحظاته عليها.

جمع الباحث الدؤوب عمرو فتحي هذه التصريحات من عشرات الحوارات النادرة والمتفرقة، ورتبها ليقدمها لكل محب ومهتم بالأدب.

إنها إطلالة مركَّزة على أدب كاتبنا الكبير نجيب محفوظ على لسان أديب نوبل نفسه."

أدمجت الولايات المتحدة أهداف مكافحة الإرهاب في مساعداتها المقدّمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الأولى من “الحرب العالمية على الإرهاب”. وبعد نحو عقدين، أصبح هذا النموذج الأمني من المساعدات أمرًا طبيعيًا في تدخلات المانحين في فلسطين. يَتَتبّع الكتاب كيف ساهمت المساعدات الأجنبية – التي يعتمد عليها جزء كبير من الشعب الفلسطيني، في توسيع وتعدد الوسائل التي يُنظَّم ويُراقَب ويُضبَط من خلالها واقع الحياة الفلسطينية. يروي الكتاب قصة كيف أصبحت المساعدات نفسها شكلًا من أشكال الحرب.

يقدم الكتاب قراءة جديدة لطبيعة الدولة الأمنية الأمريكية، استنادًا إلى بحث ميداني موسّع أُجري في فلسطين. فالحرب التي يتناولها الكتاب ليست حرب دبابات وقنابل وبنادق، بل حرب أكثر هدوءًا تُمارَس من خلال التداخل بين المساعدات والقانون. تظهر هذه الحرب في البُنى التحتية للحياة اليومية — في بيت بلاستيكي زراعي ومكتبة، في جمع المعلومات الشخصية ورسم خرائط الأراضي، في قاعات المجالس البلدية وفي الانتخابات المحلية — وهي تغيّر الحياة بطرق عميقة ولا رجعة فيها.

يكشف هذا الكتاب الطابع المتحوّل للتشكيلات الإمبريالية المعاصرة، في سياق تختلط فيه حدود العمل الإنساني بالحرب العالمية على الإرهاب، وما تتعرض له من إعادة تموضع وإعادة تشكيل، وما تتركه من آثار باقية، وأشكالها المموّهة لكن الحميمة.

مراجعات للكتاب: Informed Comment, Middle East Monitor, Antipode

لقاءات مع الكاتبة: New Books Network, Jadaliyya, UCSB

"يسعى الكتاب إلى إعادة إحياء مبحث الثقافة السياسية في سياق المنطقة العربية بما هو مبحثٌ علمي، يبني على تقليد واسع من الأدبيات، المفهومية والنظرية والإمبريقية، ويشتبك مع جملة من الأسئلة التي تلحّ السياقاتُ العربية في طرحها على الباحثين في العلوم الاجتماعية عامةً."

مراجعة للكتاب: العربي الجديد

أدى إدخال نظام الحصص الجندرية إلى زيادة كبيرة في تمثيل النساء في الهيئات التشريعية الوطنية ليس فقط في الأنظمة الديمقراطية، بل أيضًا في العديد من الأنظمة الاستبدادية. ولكن إلى أي مدى منح تزايد عدد النساء في المجالس التشريعية السلطوية هؤلاء النساء مزيدًا من القوة والنفوذ؟ وما هي العوامل التي تساهم في تعزيز أو إعاقة المشاركة السياسية للنساء في ظل الأنظمة الاستبدادية؟ وماذا يكشف دور النساء عن طبيعة السياسات السلطوية في وقتنا الحاضر؟

تطوّر مروة شلبي نظرية جديدة حول التمثيل السياسي للنساء في الأنظمة الاستبدادية، استنادًا إلى عقد من العمل الميداني وبيانات واسعة جُمعت من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدرس شلبي ديناميات الإدماج السياسي للنساء في ثلاث ممالك عربية: المغرب، الأردن، والكويت، التي تختلف في مستوى تطبيق نظام الحصص، وفي قوة الأحزاب السياسية وقدرتها. وتُظهر الكاتبة أن مدى مؤسسية الأحزاب السياسية يلعب دورًا حاسمًا في سلوك النساء داخل الهيئات التشريعية وفي مدى قدرتهن على ممارسة النفوذ السياسي. فالأحزاب تؤدي دورًا محوريًا في تجنيد وتدريب ودعم وترقية المرشحات، خصوصًا في السياقات التي تم فيها استبعاد النساء من شبكات النفوذ القائمة، سواء في الأنظمة غير الديمقراطية أو الديمقراطية. ورغم أن تطبيق أنظمة الحصص أدى إلى زيادة عدد النساء، فإن غياب الأحزاب المؤسسية حدّ من قدرتهن على التأثير. يقدم الكتاب تحليلًا دقيقًا ومقارنًا يثري فهمنا للجندر والسياسة، والتمثيل السياسي، والسلطوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"طلق الكتاب من تفنيد المقولة السائدة التي تفصل بين الرياضة والسياسة، مؤكدًا أن كرة القدم تحوّلت أداةً سياسية وثقافية بامتياز، تستغلها الأنظمة والدول لأغراض تتعدى الترفيه والرياضة إلى بناء الهوية، وتوجيه الرأي العام، وتلميع صورة النظام. ففي السياق المغربي، استخدمت الدولة كرة القدم خلال عهد الحسن الثاني وسيلة لإنتاج الإجماع الوطني وتنفيس التوترات. إلا أن تحولات ما بعد عام 2011، خصوصًا مع تصاعد الحركات الاحتجاجية، قلبت المعادلة، وجعلت الملاعب فضاءات للاعتراض والرفض.

ويُبرز الكتاب تحوّل مجموعات «الألتراس» الشبابية، ذات الطابع التشجيعي، من كيانات رياضية إلى حركات تعبّر عن غضب اجتماعي وسياسي، وتجسّد ثقافة فرعية مقاومة للهيمنة الرسمية. وبذلك دخلت كرة القدم مجالًا متنازعًا عليه بين الدولة والمجتمع؛ إذ لم تعد السلطة وحدها تحتكر توظيف العاطفة الجماعية أو الرموز الوطنية."

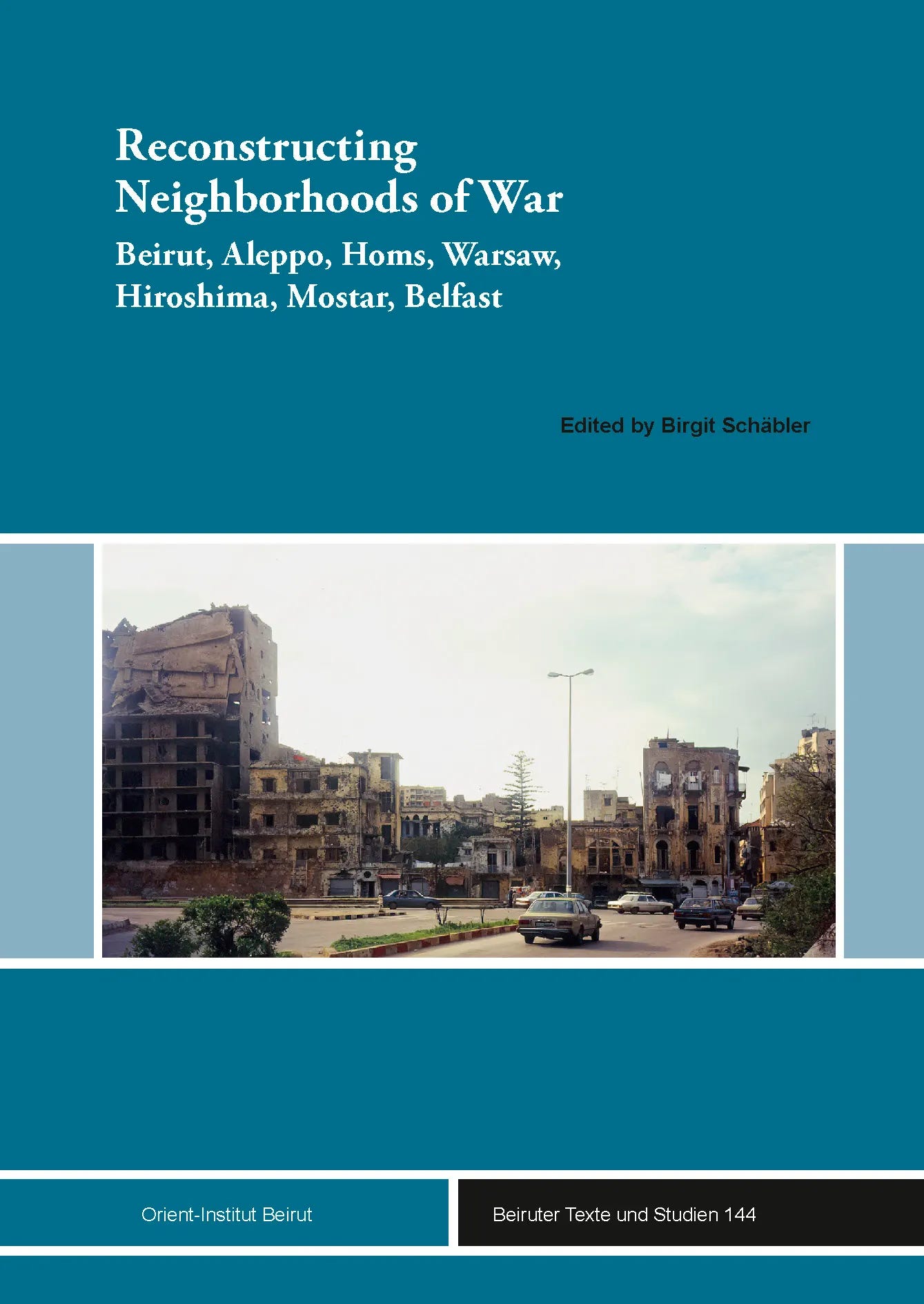

يركّز هذا الكتاب على الحيّ بوصفه وحدة اجتماعية ومادية، ويبحث في التفاعل بين العلاقات الاجتماعية وإعادة الإعمار التقنية في سياقات ما بعد الحرب، سواء بعد الحروب بين الدول أو الحروب الأهلية، دون إغفال دور الفاعلين السياسيين والجهات الخارجية. ويُقدّم الكتاب حجة قوية لصالح أهمية تبنّي مقاربة متعددة التخصصات لا تقتصر على إعادة البناء المادي، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا الشبكات الاجتماعية التي تُعدّ ضرورية للتعافي المستدام وتعزيز الصمود في المجتمعات المتأثرة بالحرب.

تُقدّم فصول الكتاب، بمساهمات من مجالات تخطيط المدن، والعمارة، والعلوم الاجتماعية، والتاريخ، رؤى تركز على الفاعلين وتتناول السياقات العابرة للمناطق، لتقديم فهم أوسع لحالات ما بعد الصراع على مستوى العالم.